全球主要厂商竞争态势

据相关市场研究报告显示,全球范围内 3D 工业相机生产商主要包括 Basler AG、Teledyne、索尼、TKH 集团、FLIR 系统公司、康耐视公司、东芝泰力、堡盟控股公司、海康威视、大华科技等。2022 年,全球前五大厂商占有大约 58.0% 的市场份额,市场份额较为集中。各厂商主要通过技术创新和产品优化提升竞争力。

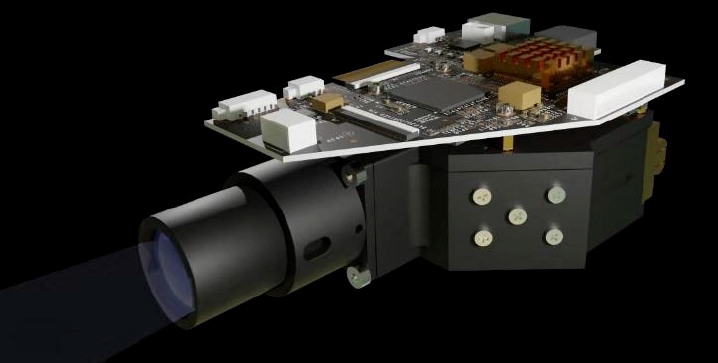

例如,Basler 作为国际领先的计算机视觉应用产品供应商之一,已形成包括相机、光源、镜头、图像采集卡和图像处理软件等产品线,其在双目立体视觉技术方面表现出色,工业级设计,集成简单,智能 3D 软件模块满足图像驱动型机器人应用的个性化需求,模块化硬件和软件设计优化整体系统成本,配有功能全面的内置软件,使机器人能够实时感知周围环境,非常适用于拾放和导航任务。

索尼作为全球知名的电子企业,在 3D 工业相机领域凭借其强大的技术研发实力和品牌影响力,不断推出高性能的产品。其产品在图像质量、稳定性和可靠性方面具有优势,广泛应用于制造业、医疗、物流等多个领域。

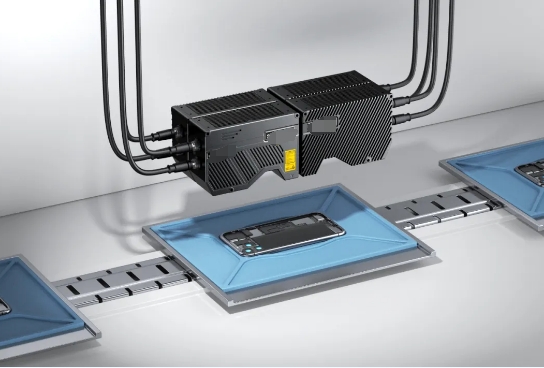

康耐视公司则专注于机器视觉技术,其 3D 工业相机在结构光技术方面处于领先地位,产品可用于高精度的尺寸测量和表面缺陷检测,为工业生产提供更加精确和可靠的数据支持。

中国市场竞争格局

中国 3D 工业相机市场处于早期发展阶段,竞争激烈,尚未出现明显市场格局。西方工业发达国家企业起步早、规模发展大、技术积累深厚、品牌影响力大,具有较强的设计研发、制造及销售能力,并具有丰富的行业应用经验,占据较大市场份额。但近年来,国内企业不断加大研发投入,加快提升自主研发水平,凭借能够提供本地化服务和定制化服务、对客户需求快速响应、供货周期灵活、产品性价比高等优势,市场份额在逐年增长。

本土厂商面临着诸多发展机遇与挑战。一方面,随着国内制造业的转型升级和智能制造的推进,对 3D 工业相机的需求不断增长,为本土厂商提供了广阔的市场空间。另一方面,本土厂商需要不断提升技术实力,加强产品创新,提高产品质量和稳定性,以增强市场竞争力。同时,本土厂商还需要加强品牌建设,提高品牌知名度和美誉度,拓展市场渠道,提升市场份额。

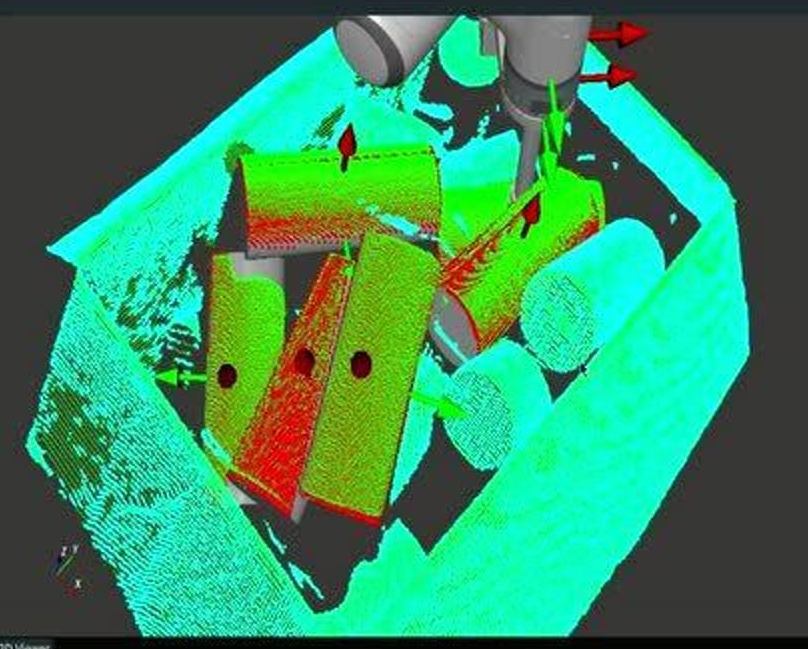

例如,海康威视作为国内知名的安防企业,近年来在 3D 工业相机领域不断发力,凭借其在安防领域的技术积累和市场渠道优势,推出了一系列高性能的产品,广泛应用于工业自动化、物流、医疗等多个领域。知象光电自研高精度 3D 深度相机技术,拥有自主研发的微结构光投射技术、成像算法芯片、模组和整机,可微型化集成在手机、电脑、机器人等产品中,在消费电子、高级别安防、支付等领域具有广泛的应用前景。

行业相关政策法规

3D 工业相机行业受到一系列政策法规的影响。在质量标准方面,国家制定了严格的《相机通用技术条件》等标准,对 3D 工业相机的光学性能、成像质量、可靠性等方面做出了详细规定。例如,规定相机的图像清晰度、色彩还原性、快门速度、闪光灯性能、电池寿命等技术参数必须达到一定标准。同时,在安全规范方面,出台了《科学级相机工业相机安全使用规定要求》,明确了科学级相机工业相机在使用过程中的设备保护、操作要求和数据安全等方面的规范。如使用保护罩保护相机免受灰尘、水滴和机械冲击影响;避免过度曝光以防止相机传感器损坏;定期维护和保养相机,包括清洁镜头、传感器和接口等部分,检查电缆和连接线路的完整性和可靠性等。此外,还有《相机行业政策法规与市场准入研究》中提到的一系列政策法规,包括《中华人民共和国产品质量法》《相机生产许可证管理办法》《相机进出口管理办法》等,这些法规规定相机生产企业必须取得生产许可证,并对相机的质量负责。

政策对行业的影响

政策对 3D 工业相机行业的发展具有重要的推动和制约作用。严格的质量标准促使企业加大技术研发投入,提高产品质量,推动行业健康发展。例如,企业为了满足质量标准要求,不断改进生产工艺,提升光学性能和成像质量,增强产品的可靠性。这不仅提高了企业自身的竞争力,也提升了整个行业的产品质量水平。安全规范政策则保障了相机的使用安全,减少了潜在的安全风险。企业必须按照安全规范要求进行相机的安装、连接、使用和维护,这有助于降低因操作不当而导致的安全事故发生率。同时,生产许可证管理等政策提高了行业准入门槛,促使企业加强自身管理,提升生产条件和质量保证体系。政策法规还在一定程度上规范了市场竞争秩序,打击假冒伪劣产品,保护消费者权益。例如,政府加强对相机产品质量和安全的监管,严厉打击制售假冒伪劣产品的行为,加大对违法企业的处罚力度,设立消费者投诉举报渠道,维护了市场的公平竞争环境。在进出口管理方面,政策法规对相机产品的进出口进行规范,确保产品质量符合标准,促进了行业的国际交流与合作。例如,《进出口商品检验法》规定相机产品进出口时必须接受检验,不符合质量标准的相机产品禁止进出口,这有助于提高我国 3D 工业相机在国际市场上的竞争力。