在工业自动化的进阶之路上,当生产场景涉及高度差、曲面、复杂结构工件时,传统 2D 视觉技术往往因无法获取深度信息而难以满足精准定位需求。此时,3D 视觉引导技术凭借其能全面捕捉物体三维坐标信息的核心优势,成为解决复杂工业场景定位难题的关键方案。无论是设备商研发高精度机型、非标自动化厂商应对异形工件处理,还是自动化产线改造厂家提升复杂工序精度,3D 视觉引导都能提供从三维建模到实时定位的全流程支持,推动工业自动化向更高精度、更高柔性的方向发展。

一、3D 视觉引导的技术内核:为何能突破二维局限?

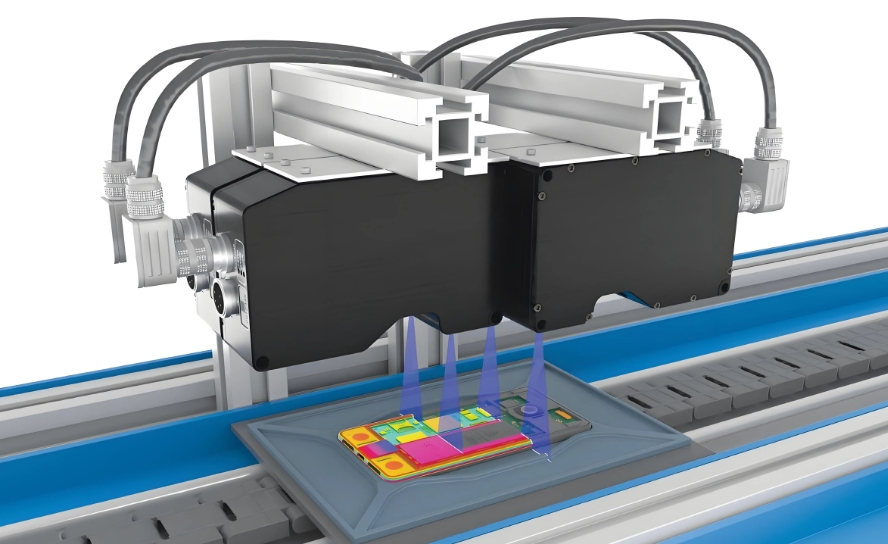

3D 视觉引导技术的核心,是通过工业相机与激光、结构光等传感设备,采集物体表面的三维点云数据,再通过算法构建物体的三维模型,精准计算其空间位置、姿态、尺寸等信息,最终将数据传递给运动控制系统,引导机械臂、传送带等执行机构完成高精度操作。相较于 2D 视觉,其突破性优势体现在三个维度:

首先是三维信息的全面获取。3D 视觉引导不仅能识别物体的平面坐标,还能精准捕捉高度、倾斜角度等深度信息,对于曲面工件、堆叠物体、存在高度差的装配场景,能实现 “无死角” 定位,彻底解决 2D 视觉因视角偏差导致的定位失误问题。

其次是复杂环境的强适应性。面对反光金属表面、透明材质、纹理单一的工件,3D 视觉引导通过多光源融合、点云降噪等算法,可有效过滤环境干扰,即使在光照变化、工件轻微形变的情况下,仍能保持稳定的定位精度(通常可达 ±0.01mm~±0.05mm)。

最后是柔性生产的高度适配。3D 视觉引导系统可通过快速建模实现多品种工件的切换,无需更换机械治具,对于小批量、多批次的生产需求,能大幅缩短换产时间,适配现代工业柔性化生产的核心诉求。

二、5 类典型工业场景:3D 视觉引导的实战应用

案例 1:设备商 —— 曲面工件装配的精准对位引导

某设备商为新能源电池行业研发电芯装配设备,需将厚度仅 0.1mm 的极片精准贴合到曲面电池壳内壁,极片与壳体内壁的贴合误差需控制在 ±0.03mm 以内。传统 2D 视觉只能识别极片的平面位置,无法感知电池壳的曲面弧度,导致极片贴合时出现褶皱、偏移等问题,良品率仅为 82%。

引入 3D 视觉引导系统后,通过线激光扫描相机对电池壳内壁进行三维建模,获取曲面的精确弧度数据;同时,另一台 3D 相机采集极片的三维形态,算法将两者的三维模型进行匹配,计算出极片的最佳贴合角度与位置,并实时引导机械臂调整姿态,完成贴合动作。改造后,设备的装配良品率提升至 99.5%,单台设备日产能提高 30%,满足了设备商对 “高精度、高稳定性” 的核心研发需求。

案例 2:非标自动化厂商 —— 堆叠异形铸件的无序抓取

非标自动化厂商接到汽车零部件订单,需设计一套抓取无序堆叠的变速箱壳体的自动化系统。变速箱壳体为不规则铸件,表面有多个凸起、孔洞,且堆叠时相互遮挡,传统 2D 视觉无法判断工件的空间姿态,机械臂抓取时频繁出现碰撞、抓空现象,抓取成功率不足 60%。

3D 视觉引导系统的应用彻底改变了这一局面:采用双目立体视觉相机对堆叠的壳体进行 360° 扫描,快速生成所有工件的三维点云模型;算法通过分析点云数据,自动识别每个壳体的抓取点、空间角度及相互遮挡关系,规划出最优抓取路径;系统实时引导机械臂避开遮挡,调整抓取角度,精准抓取目标工件。该方案不仅将抓取成功率提升至 99.8%,还省去了人工整理工件的工序,适配了非标自动化厂商 “定制化、高效率” 的服务目标。

案例 3:自动化产线改造 —— 大型工件的焊接定位引导

某重型机械厂需对挖掘机底盘焊接线进行自动化改造,底盘由多个厚钢板焊接而成,单块钢板重量达 50kg,传统人工焊接需多名工人配合调整钢板位置,不仅效率低(每小时仅完成 2 台底盘焊接),且因定位误差导致的焊接变形率高达 12%。厂方希望通过改造实现焊接过程的全自动定位。

改造团队在焊接机器人旁部署 3D 视觉引导模块:采用大视野结构光相机对底盘待焊区域进行三维扫描,获取钢板的实际位置与预设焊接基准的偏差数据(包括 X、Y 轴的平移偏差和 Z 轴的旋转偏差);系统将偏差值实时传递给焊接机器人,引导机器人自动调整焊枪位置与角度,确保每道焊缝的定位精度控制在 ±0.05mm 以内。改造后,焊接线每小时可完成 5 台底盘焊接,变形率降至 1.5%,人力成本降低 60%,完美契合产线改造厂家 “提效降本” 的核心诉求。

案例 4:电子制造 —— 半导体晶圆的精密搬运引导

半导体晶圆(厚度仅 0.7mm)的搬运是电子制造中的高难度工序,需将晶圆从载具中取出并精准放置到光刻设备的吸盘上,定位偏差超过 ±0.02mm 就可能导致晶圆破损或后续加工失败。传统机械定位因无法感知晶圆的微小翘曲,破损率高达 3‰。

3D 视觉引导系统成为晶圆搬运的 “安全卫士”:通过高分辨率 3D 相机对晶圆表面进行扫描,生成晶圆的三维形貌图,精准识别其翘曲程度、边缘位置及中心坐标;算法根据三维数据计算出最佳抓取力度与放置角度,引导真空吸嘴以 “自适应力度” 抓取晶圆,并实时调整放置姿态,确保晶圆与吸盘完全贴合。引入该方案后,晶圆破损率降至 0.1‰,单条产线的日产能提升 20%,且可兼容 8 英寸、12 英寸等不同规格的晶圆,满足电子制造 “超高精度、多规格适配” 的严苛需求。

案例 5:物流仓储 —— 不规则包裹的智能码垛引导

电商物流的高速发展使不规则包裹(如袋装衣物、异形纸箱)的码垛成为自动化难题。某物流中心的传统码垛机器人依赖固定轨迹作业,对不规则包裹的码垛易出现重心偏移、堆叠坍塌等问题,垛型合格率仅为 75%,且需人工频繁整理。

3D 视觉引导系统的部署实现了码垛过程的智能化:采用 3D 深度相机对输送带上的不规则包裹进行实时扫描,获取每个包裹的三维尺寸、重心位置及表面形态;算法根据包裹的三维数据,自动规划最优码垛方案(包括摆放位置、朝向、层叠顺序),并引导码垛机器人调整抓取角度与放置力度,确保垛型稳固。改造后,码垛合格率提升至 99%,单小时码垛量从 800 件增至 1200 件,大幅降低了人工干预成本,适配了物流行业 “高吞吐量、多品类兼容” 的运营需求。

三、企业部署 3D 视觉引导的关键考量:从需求到落地

3D 视觉引导技术虽优势显著,但企业在引入时需结合自身场景做好系统性规划,才能实现价值最大化:

1. 明确三维定位需求的核心参数

首先需确定工序对 “三维精度” 的具体要求,包括空间定位误差范围(如 ±0.03mm)、检测速度(如每秒处理 30 个工件)、工件的尺寸范围与材质特性。例如,对于大型金属工件,需选择大视野激光 3D 相机;对于微小电子元件,则需高分辨率的显微 3D 视觉系统。

2. 关注系统的集成兼容性

优质的 3D 视觉引导系统应具备开放的通信协议(如 Profinet、EtherCAT),能与主流 PLC、机器人控制系统(如 Fanuc、KUKA)无缝对接,避免因设备不兼容导致的集成难题。同时,系统应支持二次开发,方便企业根据自身需求定制功能模块。

3. 评估全生命周期成本

除初始采购成本外,还需考虑系统的调试周期、运维难度及耗材更换频率。例如,结构光 3D 相机的投射器寿命、激光相机的镜头清洁频率等,都会影响长期使用成本。选择具备自主算法研发能力的服务商,可获得更及时的技术支持与算法升级服务,降低后期维护成本。

四、结语:3D 视觉引导 —— 工业自动化的 “三维竞争力”

从曲面装配到无序抓取,从精密制造到智能物流,3D 视觉引导技术正以其 “三维信息全感知” 的核心能力,打破传统定位技术的局限,成为设备商提升产品竞争力、非标厂商拓展服务边界、产线改造厂家实现精度跃升的关键支撑。它不仅能解决单一工序的定位难题,更能推动整条生产线向 “无人化、柔性化、智能化” 转型。

在工业 4.0 的深化进程中,3D 视觉引导已不再是高端场景的 “可选配置”,而是各类工业企业应对复杂生产挑战、提升核心竞争力的 “必备技术”。随着算法效率的提升与硬件成本的优化,3D 视觉引导将在更广泛的工业场景中落地应用,为青岛乃至全国的工业自动化升级注入持续动力。