在工业生产的全流程中,拆码垛作为物料流转的关键环节,直接影响着生产效率、仓储空间利用率与人力成本控制。传统模式下,人工拆码垛不仅面临劳动强度大、效率波动大、安全风险高等问题,更难以适应现代制造业多品种、小批量、快迭代的柔性生产需求。随着协作机器人与 3D 视觉技术的深度融合,拆码垛环节正迎来从 “机械重复” 到 “智能柔性” 的转型契机,为各行业提供了可落地、易推广的自动化解决方案。

一、拆码垛自动化的行业痛点与转型需求

无论是食品饮料、电子制造,还是化工建材、物流仓储,拆码垛作业都普遍存在以下共性问题:

人力成本攀升与管理难题

拆码垛属于典型的重复性体力劳动,招工难、留人难成为行业常态。同时,人工操作易受疲劳、情绪影响,导致码垛精度不一、物料损耗率高,后续仓储堆叠稳定性差还可能引发安全隐患。

柔性生产适配性不足

传统自动化拆码垛设备(如专用机械臂)往往针对固定场景设计,当面对产品规格切换(如纸箱尺寸、包装材质变化)时,需要重新编程调试,停机时间长,难以满足多品种混线生产需求。

空间限制与安全风险

大型自动化设备对场地布局要求高,而部分老厂房、车间空间狭窄,改造难度大。此外,传统机械臂运行路径固定,缺乏人机协作安全性,需设置隔离护栏,进一步压缩生产空间。

这些痛点的存在,使得具备灵活性、安全性与易用性的协作机器人拆码垛方案,成为各行业自动化升级的优先选择。

二、协作机器人拆码垛的核心优势:柔性与智能的结合

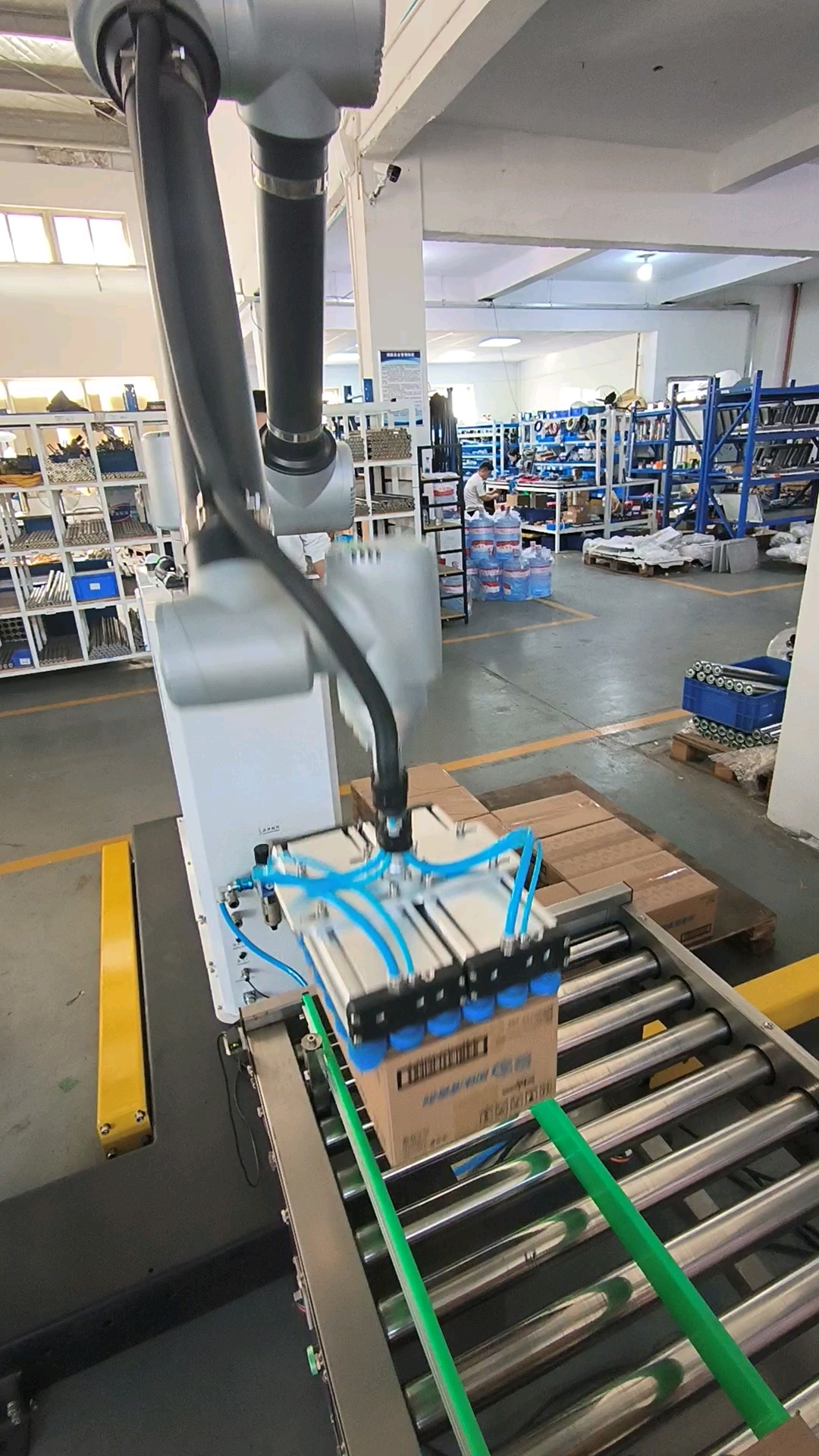

协作机器人拆码垛系统通过 “协作机器人 + 3D 视觉 + 智能算法” 的技术组合,实现了对传统模式的全方位优化,其核心优势体现在三个方面:

人机协作,安全高效

协作机器人具备力觉反馈与碰撞检测功能,在遇到人体接触时能自动减速或停止,无需物理隔离即可与工人协同作业。这一特性使其可直接部署于现有车间,尤其适合空间有限的中小型企业。

3D 视觉赋能,适应复杂场景

集成 3D 视觉系统后,机器人可精准识别物料的位置、姿态、规格,即使面对堆叠歪斜、包装变形、光线变化等情况,也能自主规划抓取路径。例如,对于袋装物料的软质变形、箱体堆叠的高低差,3D 视觉能实时建模并调整动作,解决传统机械臂 “认死理” 的问题。

快速切换,柔性适配

借助图形化编程界面,工人无需专业编程知识,通过拖拽示教即可完成新规格产品的拆码垛程序设置,切换时间从传统设备的数小时缩短至几分钟。这一特性完美适配多品种、小批量的生产模式。

三、多行业案例分析:协作机器人拆码垛的普适性应用

协作机器人拆码垛方案的价值,已在不同行业的实践中得到验证。以下案例均来自真实场景,展现其在多样化需求中的适配能力:

案例 1:食品饮料行业 —— 多规格纸箱的混线码垛

某食品企业主要生产零食、饮料,涉及 20 余种纸箱规格,传统人工码垛日均处理量约 8000 箱,错放、倒箱率达 3%。引入协作机器人拆码垛系统后:

3D 视觉系统可自动识别不同尺寸纸箱的 barcode 与摆放角度,机器人根据预设堆叠规则(如重不压轻、大不压小)自动调整抓取力度与码放位置;

切换产品时,工人通过触摸屏选择对应规格参数,系统 10 分钟内完成适配,日均处理量提升至 12000 箱,错放率降至 0.1%;

机器人可在夜间无人状态下持续作业,人力成本降低 60%。

案例 2:电子制造业 —— 精密部件的柔性拆垛

某电子厂的 PCB 板、芯片组件采用防静电托盘装载,人工拆垛时易因静电、碰撞导致部件损坏,不良率约 2%。协作机器人方案实施后:

3D 视觉配合激光轮廓传感器,精准识别托盘定位孔与部件摆放间隙,抓取精度控制在 ±0.5mm;

机器人末端搭载柔性夹爪,根据部件材质自动调节夹持力,避免静电损伤;

拆垛效率从人工每小时 300 件提升至 500 件,不良率降至 0.3%,同时释放 2 名工人转向质检等更高价值岗位。

案例 3:化工行业 —— 重型桶装物料的安全搬运

某涂料企业需搬运 200L 铁桶(单桶重约 250kg),人工搬运依赖叉车,存在倾倒风险,且桶装物料堆叠歪斜时难以对齐。引入协作机器人后:

机器人搭载重载夹爪与 3D 视觉,通过三维建模识别桶体位置与倾斜角度,自主规划抓取点;

力控系统确保夹爪均匀受力,避免桶体变形泄漏,码垛垂直度误差控制在 ±2°;

单班作业量从 80 桶提升至 120 桶,彻底消除人工搬运的安全隐患。

案例 4:物流仓储 —— 多品类混合拆码垛

某区域仓储中心承接电商、零售企业的货物中转,需处理纸箱、塑料袋、周转箱等多种包装形式,人工分拣码垛效率低且错误率高。协作机器人系统投用后:

3D 视觉结合 AI 算法,可区分不同包装材质并选择对应抓取策略(纸箱用夹爪、软包用吸盘);

通过对接仓储管理系统(WMS),机器人自动识别订单信息,实现 “按单拆垛 - 分类码放” 一体化;

分拣准确率从 85% 提升至 99.5%,单日处理订单量提升 40%。

四、协作机器人拆码垛的实施要点:从适配到落地

企业引入协作机器人拆码垛系统时,需结合自身场景做好前期规划,确保方案高效落地:

工况调研与方案定制

首先需明确物料特性(重量、尺寸、材质、堆叠方式)、产能需求(每小时处理量)、场地限制(空间布局、地面承重)等参数,据此选择机器人负载(5-200kg)、3D 视觉类型(结构光、激光雷达等)及末端执行器(夹爪、吸盘、磁控装置等)。

系统集成与兼容性

确保拆码垛系统能与上游生产线(如灌装机、包装机)、下游仓储设备(如 AGV、立体库)的数据互通,通过 PLC 或 MES 系统实现全流程自动化联动。

员工培训与运维支持

协作机器人的优势之一是易用性,企业需组织操作人员进行基础编程、日常维护培训,同时建立快速响应的技术支持机制,确保设备稳定运行。

五、结语:柔性自动化是趋势,更是可触及的效益

协作机器人拆码垛的价值,不仅在于替代人工、提升效率,更在于其为不同规模、不同行业的企业提供了 “小投入、快见效” 的自动化路径。对于大型企业,它可作为柔性生产线的一环,提升整体流转效率;对于中小型企业,它能以较低成本实现关键环节的自动化突破,逐步完成产线升级。

随着 3D 视觉算法的迭代与协作机器人成本的优化,这一方案正从 “可选” 变为 “必选”。在工业物流智能化的浪潮中,谁能率先拥抱柔性自动化,谁就能在效率竞争与成本控制中占据先机 —— 这不是未来的趋势,而是当下可落地的实践。