在工业自动化进程中,“精准定位” 是保障产线高效运转的核心前提 —— 从机械零件装配、汽车部件焊接,到电子元器件分拣、物流货物码垛,几乎所有工序都依赖对工件位置、姿态的精准识别。然而,传统自动化依赖的工装夹具定位、人工辅助校准等方式,面临 “换型难、精度低、适配性差” 的痛点,难以满足多品种、小批量的生产需求。

3D 视觉引导技术凭借 “三维空间精准感知、复杂场景灵活适配” 的特性,打破了传统定位的局限,成为设备商、非标自动化厂商、自动化产线改造厂家实现柔性生产的关键工具。本文通过多行业通用案例,拆解 3D 视觉引导的核心价值与落地逻辑,为工业制造企业提供可复用的自动化升级方案。

一、传统定位方式的 “三大痛点”:3D 视觉引导的核心解决方向

在工业生产场景中,传统定位引导方式已逐渐无法适配现代化生产需求,主要痛点集中在三个维度,而这正是 3D 视觉引导技术的核心突破点。

1. 痛点一:工装夹具依赖度高,换型成本高、周期长

传统自动化产线需为每类工件设计专属工装夹具,通过固定工件位置实现定位。若生产品种更换(如从 A 型号齿轮切换到 B 型号),需重新设计、加工新夹具,不仅单次成本高达数万元,且调试周期长达 1-2 周,严重影响产线灵活性。以汽车零部件行业为例,某车企生产不同车型的车门铰链时,仅工装夹具更换就需停工 3 天,每年夹具维护、更换成本超百万元。

2. 痛点二:平面视觉局限大,复杂场景定位精度不足

部分产线采用 2D 视觉定位,但 2D 视觉仅能获取工件的平面坐标(X、Y 轴),无法感知高度(Z 轴)、倾斜角度(旋转角度)等三维信息。当工件存在堆叠、倾斜、表面反光等情况时,2D 视觉易出现定位偏差。例如电子行业的芯片分拣,若芯片因运输振动发生轻微倾斜(仅 3°),2D 视觉无法识别倾斜角度,可能导致机械臂抓取错位,废品率高达 5% 以上。

3. 痛点三:人工辅助环节多,效率低且稳定性差

在一些复杂工序中(如大型铸件装配、不规则零件焊接),传统自动化难以独立完成定位,需人工辅助校准 —— 工人需手动调整工件位置,或通过激光笔标记定位点,不仅单工序耗时增加 30%,且人工操作的稳定性受体力、注意力影响,导致产品精度波动大。某重型机械厂家的发动机缸体装配工序,人工辅助定位时,同一批次产品的装配误差可达 0.5mm,远超行业 0.1mm 的精度要求。

二、五大通用行业案例:3D 视觉引导的 “普适性落地价值”

3D 视觉引导并非局限于特定行业,而是通过 “三维数据采集 + 智能算法分析”,适配机械、汽车、电子、物流、食品等多领域的定位需求。以下案例均为通用场景,不涉及具体企业,可直接为设备商、自动化厂商提供方案参考。

案例 1:机械制造行业 —— 大型铸件装配引导

场景需求:大型铸件(如机床床身、发动机缸体)重量可达数百公斤,装配时需将铸件精准对接至基座的螺栓孔位(孔径 φ10mm,定位误差需≤0.1mm)。传统方式依赖人工吊装调整,单次装配耗时超 20 分钟,且易因对接偏差导致螺栓孔损坏。

3D 视觉引导解决方案:

在机械臂末端或产线固定位置安装 3D 结构光相机,拍摄铸件与基座的三维点云图像,快速获取铸件的空间坐标(X、Y、Z 轴)及倾斜角度(绕 X、Y、Z 轴旋转角度);

算法自动计算铸件与基座螺栓孔的偏差值,生成补偿路径,实时引导机械臂调整吊装姿态;

无需设计工装夹具,支持不同型号铸件的快速切换,仅需导入新铸件的 3D 模型即可完成参数配置。

落地效果:单次装配时间从 20 分钟缩短至 5 分钟,定位精度稳定在 0.05mm 以内,螺栓孔损坏率从 8% 降至 0.1%,每年减少因废品、返工产生的损失超 50 万元。

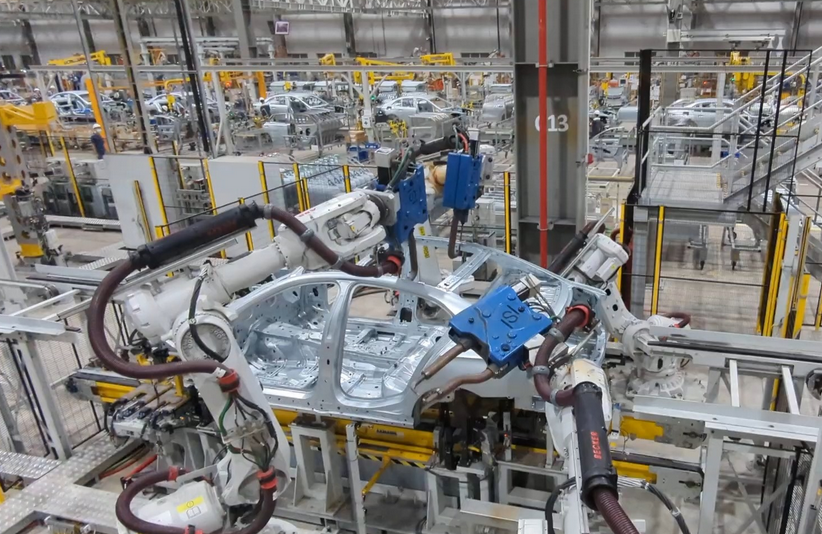

案例 2:汽车行业 —— 车身焊接定位引导

场景需求:汽车车身由车门、车架、底盘等多个部件焊接而成,需将各部件精准对接(对接间隙需≤0.3mm)。传统焊接产线依赖工装夹具固定部件,但车身尺寸大(长达 5 米),夹具长期使用易磨损,导致定位精度下降,焊接后车身变形率超 3%。

3D 视觉引导解决方案:

在焊接工位周围部署 2-3 台 3D 激光相机,覆盖车身整体轮廓,实时采集各部件的三维位置数据;

算法对比实际位置与标准模型的偏差,自动调整机械臂焊接路径,补偿夹具磨损、部件变形带来的误差;

支持多车型混线生产,换型时无需更换夹具,仅需在系统中切换车型对应的 3D 模型,换型时间从 4 小时缩短至 15 分钟。

落地效果:车身焊接对接间隙控制在 0.2mm 以内,变形率降至 0.5% 以下,单条产线可兼容 6 种车型生产,每年节省夹具更换成本超 80 万元。

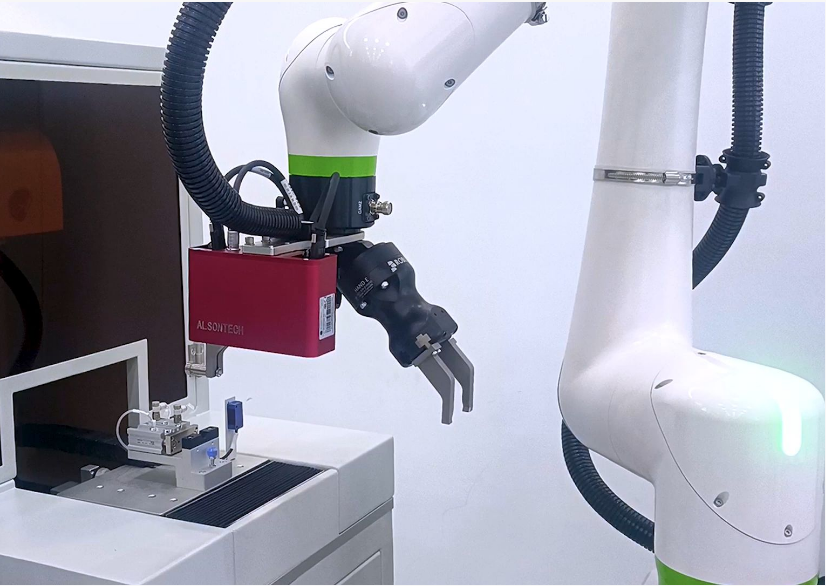

案例 3:电子行业 —— 芯片 / 元器件精密分拣

场景需求:电子元器件(如芯片、电容、连接器)尺寸微小(最小仅 2mm×1mm),且存在堆叠、倾斜、表面反光等情况,需将其从料盘精准分拣至 PCB 板指定位置,定位精度需≤0.02mm。传统 2D 视觉分拣易因无法识别高度、倾斜角度,导致抓取错位,分拣效率仅 200 件 / 小时。

3D 视觉引导解决方案:

采用高分辨率 3D 面阵相机,拍摄料盘内元器件的三维图像,通过算法过滤反光干扰,精准识别每个元器件的位置、姿态及堆叠状态;

自动规划机械臂抓取路径,优先抓取无堆叠、姿态正确的元器件,对堆叠的元器件,引导机械臂轻推分离后再抓取;

分拣后通过 3D 视觉二次检测,确认元器件是否精准放置在 PCB 板指定位置,避免漏放、错放。

落地效果:分拣精度稳定在 0.01mm 以内,分拣效率提升至 800 件 / 小时,废品率从 5% 降至 0.2%,满足电子行业高精度、高速度的生产需求。

案例 4:物流行业 —— 不规则货物码垛引导

场景需求:物流仓库中,纸箱、塑料袋、异形包裹等不规则货物需堆叠码垛至托盘,传统机械臂码垛依赖人工预设路径,若货物尺寸、形状有偏差(如纸箱挤压变形),易出现码垛倾斜、坍塌,需人工重新整理,码垛效率仅 300 件 / 小时。

3D 视觉引导解决方案:

在码垛工位上方安装 3D 激光雷达或大视野结构光相机,实时扫描待码垛货物的三维轮廓,获取货物的实际尺寸、形状及摆放位置;

算法根据货物三维数据,自动规划最优码垛路径 —— 对异形货物选择贴合度最高的摆放角度,对变形纸箱调整堆叠力度,避免挤压损坏;

码垛过程中实时监测堆叠状态,若出现倾斜趋势,立即调整后续货物摆放位置,确保整体稳定性。

落地效果:码垛效率提升至 600 件 / 小时,无需人工辅助整理,货物坍塌率从 10% 降至 0.5%,单仓库可减少 3-4 名人工,每年节省人工成本超 20 万元。

案例 5:食品行业 —— 瓶装 / 盒装产品装箱引导

场景需求:食品行业的瓶装饮料、盒装零食装箱时,需将产品整齐排列至纸箱内(如 24 瓶 / 箱),传统装箱依赖机械输送带固定间距输送,若产品存在轻微偏移(如瓶子倾斜、盒子错位),易导致装箱卡顿,甚至损坏包装,生产线停机率高达 8%。

3D 视觉引导解决方案:

在装箱工位前方安装 3D 视觉相机,拍摄输送带上的产品,精准识别每个产品的位置、姿态及间距;

算法根据产品实际位置,实时调整机械臂抓取顺序与角度,对偏移的产品先矫正姿态,再平稳放入纸箱;

支持不同规格产品快速切换(如从 500ml 瓶装切换到 330ml 瓶装),仅需在系统中更新产品三维参数,无需调整机械结构。

落地效果:装箱效率从 120 箱 / 小时提升至 200 箱 / 小时,生产线停机率降至 0.3% 以下,包装损坏率从 5% 降至 0.2%,符合食品行业卫生、高效的生产标准。

三、3D 视觉引导的 “核心技术支撑”:为何能适配多行业需求?

3D 视觉引导的普适性,源于其 “硬件模块化 + 算法智能化” 的技术体系,设备商与自动化厂商可根据不同行业需求,灵活组合技术模块,快速落地解决方案。

1. 三维数据采集模块:精准获取工件 “空间信息”

3D 视觉引导的核心是获取工件的三维数据,目前主流的采集技术有三种,适配不同场景需求:

结构光技术:通过投射光栅图案到工件表面,根据图案变形计算三维坐标,精度可达 ±0.01mm,适合近距离、高精度场景(如电子元器件分拣、精密装配);

激光三角测量技术:通过激光束扫描工件,结合相机捕捉激光光斑位置,计算三维数据,测量范围大(可达数米),适合中远距离场景(如大型铸件定位、物流码垛);

飞行时间(ToF)技术:通过发射光信号,测量光信号往返时间计算距离,可实时获取动态工件的三维数据,适合高速运动场景(如流水线产品定位)。

这些技术均无需接触工件,可避免对脆弱工件(如电子芯片、食品包装)的损伤,同时适应不同材质(金属、塑料、玻璃)、表面状态(反光、哑光)的工件。

2. 智能算法处理模块:实现 “动态补偿与灵活适配”

获取三维数据后,需通过算法进行处理,这是 3D 视觉引导 “智能化” 的关键:

点云处理算法:过滤环境干扰(如粉尘、光线变化),提取工件的核心轮廓数据,确保即使在复杂车间环境中,也能精准识别工件;

配准算法:将工件的实际三维数据与预设的 3D 模型进行对比,计算位置、姿态偏差,生成机械臂的补偿路径,实现 “实时修正”;

深度学习算法:对不规则、多品种工件(如异形物流货物、不同型号机械零件),通过深度学习训练模型,提升识别准确率与适配速度,换型时无需手动调整参数。

3. 接口集成模块:无缝对接 “现有自动化系统”

3D 视觉引导系统并非独立运行,而是需与机械臂、PLC(可编程逻辑控制器)、MES(生产执行系统)等现有设备集成:

支持主流工业通信协议(如 EtherCAT、Profinet),可直接与发那科、库卡、ABB 等品牌机械臂对接,无需额外开发接口;

可与 MES 系统联动,将定位数据、生产效率、废品率等信息实时上传至管理平台,便于企业监控生产状态,优化生产流程;

提供可视化操作界面,工人无需专业编程知识,通过拖拽、点击即可完成参数配置、模型导入等操作,降低使用门槛。

四、企业引入 3D 视觉引导的 “决策参考”:从需求到落地的关键步骤

对于设备商、非标自动化厂商、自动化产线改造厂家而言,引入 3D 视觉引导需结合自身业务场景与客户需求,系统性规划落地路径,避免盲目投入。以下为关键决策步骤:

1. 明确需求:先定 “场景与指标”,再选 “技术方案”

首先需明确核心需求:是解决 “精度不足”(如精密装配)、“换型效率低”(如多品种生产),还是 “人工依赖重”(如重型工件定位)?同时确定关键指标 —— 定位精度(如 ±0.05mm)、处理速度(如 10 件 / 分钟)、适配工件尺寸(如最小 5mm、最大 2 米)。

若为电子行业精密分拣,优先选择结构光 3D 相机,搭配高精度算法;

若为物流行业大型货物码垛,优先选择激光三角测量或 ToF 技术,确保大视野覆盖;

若为多品种混线生产,重点关注算法的换型速度与模型导入便捷性。

2. 评估产线适配性:降低改造难度与成本

3D 视觉引导系统的优势之一是 “轻量化集成”,无需对现有产线进行大规模改造,但需提前评估三个维度:

空间适配:确认相机安装位置(如机械臂末端、产线支架)是否有足够空间,视野是否覆盖工件定位区域;

环境适配:评估车间温度(-10℃~50℃为常规适应范围)、湿度、粉尘浓度,选择防尘、防水、耐高温的工业级设备;

设备兼容性:确认现有机械臂、PLC 的品牌与通信协议,选择支持对应接口的 3D 视觉系统,避免接口不兼容导致的额外开发成本。

3. 关注服务与落地保障:确保长期稳定运行

3D 视觉引导技术的落地效果,不仅依赖产品本身,还需完善的服务支撑:

前期测试:选择可提供 “样机测试” 的服务商,在实际产线场景中验证定位精度、处理速度是否达标,避免后期返工;

安装调试:要求服务商提供上门安装调试服务,确保系统与现有设备无缝衔接,调试周期控制在 3-7 天内;

培训与售后:需获得操作人员培训(包括参数配置、日常维护、故障排查),同时确认服务商是否提供 7×24 小时技术支持,故障响应时间是否≤4 小时,确保产线停机风险最小化。

五、结语:3D 视觉引导 —— 工业自动化 “柔性升级” 的核心引擎

从机械制造的大型铸件装配,到电子行业的微小芯片分拣,3D 视觉引导技术正以 “精准、灵活、高效” 的特性,重构工业定位引导的逻辑,帮助设备商、非标自动化厂商、自动化产线改造厂家突破传统局限,满足多行业的柔性生产需求。

对于青岛地区的工业制造企业而言,3D 视觉引导不仅是提升生产效率、降低成本的工具,更是实现 “自动化升级、智能化转型” 的关键抓手 —— 无论是现有产线的改造优化,还是新自动化设备的研发,都可通过 3D 视觉引导技术提升产品竞争力。

未来,随着 3D 视觉硬件成本的逐步降低、算法精度的持续提升,3D 视觉引导将进一步渗透到更多细分场景,从 “高端行业” 走向 “大众化应用”,成为工业自动化的 “标配” 技术,推动青岛乃至全国的工业制造向更高质量、更柔性的方向发展。