在工业自动化进程中,“精准定位” 是决定生产效率与产品质量的核心环节。无论是设备装配、零部件分拣,还是产线改造中的工件抓取,传统依赖机械定位、人工辅助的方式,常面临精度不足、柔性差、适配性低等问题,难以满足多品种、高精密的制造需求。而 3D 视觉引导技术的出现,通过实时获取工件三维空间信息,为自动化设备提供 “精准眼睛”,彻底改变了工业定位的作业逻辑,成为设备商、非标自动化厂商、自动化产线改造厂家突破技术瓶颈的关键方案。

一、3D 视觉引导:工业自动化的 “精准定位引擎”

3D 视觉引导并非简单的 “图像采集 + 识别”,而是通过 “三维数据获取 - 智能算法处理 - 设备运动控制” 的闭环体系,实现对工件位置、姿态、尺寸的精准感知与引导。其核心优势可概括为三大维度,覆盖工业自动化的核心需求:

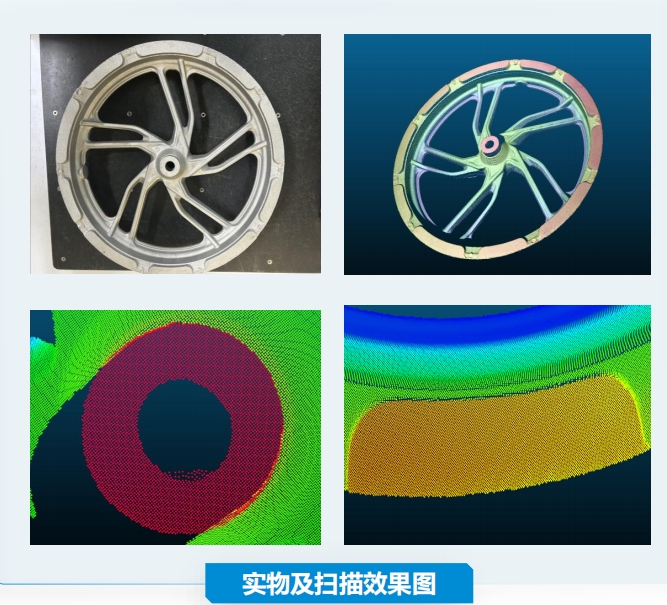

1. 突破二维局限,实现全空间精准定位

传统 2D 视觉仅能获取工件平面信息,面对工件倾斜、遮挡、重叠等场景时,易出现定位偏差,尤其在异形件、曲面件处理中,精度误差常超过 0.1mm。而 3D 视觉引导通过激光轮廓扫描、结构光成像等技术,可获取工件 x、y、z 三个维度的空间坐标,甚至捕捉表面纹理、孔径深度等细节信息,定位精度最高可达 ±0.02mm,即使工件存在摆放偏差、形态不规则,也能精准识别,解决了 “二维视觉看不见深度” 的行业痛点。

2. 柔性适配多场景,降低换产成本

工业制造中,工件规格多变是常态 —— 从几毫米的微型零部件到数米的大型结构件,从规则的标准化产品到定制化异形件,传统自动化设备需反复调整机械治具、修改程序,换产时间常长达数小时,严重影响效率。3D 视觉引导系统具备 “即学即用” 的柔性优势:只需通过一次扫描建立工件三维模型,后续更换工件时,无需调整硬件结构,系统可自动识别新工件并生成引导路径,换产时间缩短至 10 分钟以内,完美适配小批量、多品种的生产模式,大幅降低设备商与产线改造厂家的适配成本。

3. 抗干扰能力强,适应复杂工业环境

工业现场常存在粉尘、油污、强光、振动等干扰因素,传统视觉系统易出现识别失效、精度漂移等问题。3D 视觉引导通过特殊的光学设计与算法优化,可有效过滤环境干扰:例如针对金属件反光问题,采用多频结构光技术消除眩光;针对粉尘环境,通过增强图像对比度与边缘检测算法,确保数据采集稳定性;即使在高低温(-20℃~80℃)、强电磁干扰场景下,仍能保持稳定运行,满足汽车制造、机械加工、电子装配等复杂环境的作业需求。

二、跨领域案例:3D 视觉引导的普适性落地价值

3D 视觉引导的核心优势在于 “不挑工件、不限场景”,无论是设备商的单机自动化升级,还是产线改造厂家的整线优化,亦或是非标自动化厂商的定制化方案,都能通过该技术解决实际问题。以下案例均来自真实工业场景,覆盖目标客户常见需求:

案例 1:自动化设备装配的精准对位引导

某设备商为客户开发电机装配生产线,核心工序是将电机转子与定子精准对接,要求同轴度误差不超过 0.05mm。传统方案采用机械定位治具,但因工件加工存在微小误差,装配时易出现卡滞,不良率高达 5%,且治具需根据电机型号单独定制,成本高昂。引入 3D 视觉引导系统后,通过扫描转子轴与定子孔的三维轮廓,实时计算两者的空间位置偏差,引导机器人调整转子姿态,实现自动对位装配。装配精度稳定控制在 0.03mm 以内,不良率降至 0.3%,且无需更换治具即可适配 5 种不同型号的电机,设备适配成本降低 60%,客户生产线效率提升 40%。

案例 2:非标自动化分拣的异形件识别引导

某非标自动化厂商承接了五金零部件分拣项目,需从混杂的物料框中分拣出 10 余种异形螺栓 —— 这些螺栓形状相似但尺寸、孔径不同,人工分拣效率低且易出错。传统 2D 视觉因无法区分螺栓的高度、孔径深度,难以精准识别;而 3D 视觉引导系统通过扫描每个螺栓的三维形态,提取 “头部厚度、螺杆直径、孔径深度” 等特征参数,与数据库中的标准模型比对,1 秒内即可完成识别与分类,分拣速度达 120 件 / 分钟,准确率 100%。同时,系统支持新增螺栓型号的快速录入,只需扫描 3 个样本即可建立识别模型,满足客户后续拓展品类的需求。

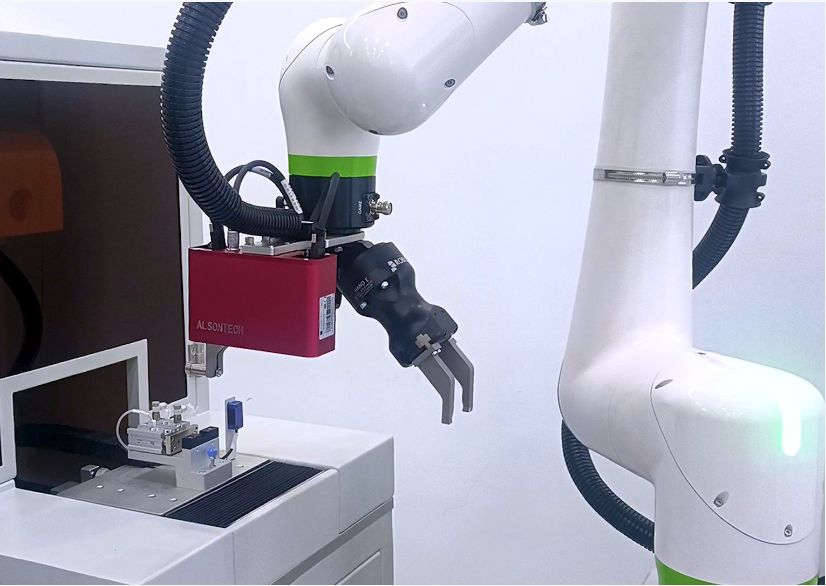

案例 3:自动化产线改造的工件抓取引导

某汽车零部件厂家进行产线改造,需将冲压后的金属外壳从输送线抓取至焊接工位。由于外壳为曲面结构,且输送过程中存在 ±5mm 的位置偏差,传统机械抓手易出现抓取偏移、外壳变形等问题,导致焊接工序返工率高。引入 3D 视觉引导系统后,通过安装在机械臂末端的 3D 相机,实时扫描外壳的空间位置与姿态,计算出最优抓取点与抓取角度,引导抓手精准定位。抓取成功率从 85% 提升至 99.8%,外壳变形率降至 0.1% 以下,焊接返工率降低 80%,产线整体产能提升 25%,改造投资 3 个月即可收回成本。

案例 4:电子元件插件的微型件定位引导

某电子设备厂商需将 0.5mm×0.3mm 的微型芯片插件精准插入电路板插槽,传统人工插件效率低(30 件 / 小时),且易因视觉疲劳导致插件偏移,损坏元件。采用 3D 视觉引导系统后,通过高分辨率工业 3D 相机捕捉芯片的引脚位置与电路板插槽的三维坐标,引导精密机械臂调整插件角度,插件精度控制在 ±0.01mm,速度提升至 120 件 / 小时,元件损坏率从 8% 降至 0.2%,同时减少 6 名人工,实现电子装配工序的自动化升级。

三、3D 视觉引导的实施逻辑:从技术适配到价值落地

对于设备商、非标自动化厂商、产线改造厂家而言,引入 3D 视觉引导并非简单的 “设备加装”,而是需结合自身场景进行科学规划,核心在于解决 “技术匹配”“成本可控”“落地稳定” 三大问题:

1. 按需选型:匹配场景的 3D 视觉方案

不同工业场景对 3D 视觉的精度、速度、环境适应性要求不同,需针对性选型:例如高精度装配场景(如电子元件插件),优先选择结构光 3D 相机,确保 ±0.01mm 的定位精度;高速分拣场景(如零部件分拣),可选用激光轮廓传感器,实现 1000 帧 / 秒的高速扫描;大型工件定位场景(如汽车车身抓取),则需采用多相机拼接技术,覆盖大视野范围。同时,需考虑与现有设备的兼容性 —— 无论是机器人、机械臂,还是 PLC 控制系统,3D 视觉系统需提供标准化接口(如 EtherCAT、Profinet),确保无缝对接,降低集成难度。

2. 算法优化:贴合工艺的智能处理

3D 视觉引导的核心是 “算法”,需结合具体工艺需求进行优化:例如针对反光工件(如金属件),通过多曝光融合算法消除眩光;针对重叠工件(如堆叠的零部件),采用分层分割算法分离个体;针对动态场景(如移动输送线上的工件),通过运动补偿算法修正位置偏差。此外,可建立 “工件模型数据库”,将常见工件的三维特征、引导参数预设其中,后续新场景落地时,只需调用数据库模板,缩短调试周期 —— 例如某非标自动化厂商通过该方式,将新项目的调试时间从 7 天缩短至 2 天,大幅提升项目交付效率。

3. 全周期服务:保障长期稳定运行

工业设备需长期稳定运行,3D 视觉引导系统的 “后期维护” 同样重要。在实施过程中,需同步建立运维体系:一方面提供操作培训,确保现场人员掌握系统校准、参数调整等基础操作;另一方面建立远程诊断机制,通过云端监测系统运行数据,及时预警故障(如相机镜头污染、算法参数漂移),减少停机时间。此外,需根据客户的工艺升级需求,提供算法迭代服务 —— 例如某产线改造厂家后续增加新工件类型时,服务商通过远程更新算法模型,无需现场上门即可完成系统升级,降低客户的维护成本。

四、未来趋势:3D 视觉引导的工业自动化深化应用

随着工业 4.0 的推进,3D 视觉引导正从 “单一工序引导” 向 “全流程智能赋能” 演进:一方面,与 AI 算法深度融合,实现 “自主学习”—— 系统可通过分析历史定位数据,自动优化引导参数,适应工件磨损、环境变化等动态场景;另一方面,与数字孪生技术结合,在虚拟环境中模拟 3D 视觉引导过程,提前验证方案可行性,减少现场试错成本。

对于设备商而言,3D 视觉引导可提升设备的智能化水平,增强产品竞争力;对于非标自动化厂商,可快速响应客户的定制化需求,缩短项目交付周期;对于产线改造厂家,可实现老旧产线的 “低成本升级”,提升产能与质量。可以说,3D 视觉引导已成为工业自动化的 “基础能力”,无论何种制造场景,只要涉及 “精准定位” 需求,都能通过该技术实现效率与品质的双重提升。

在青岛及周边地区,工业制造正加速向自动化、智能化转型,3D 视觉引导作为核心支撑技术,已在机械加工、汽车零部件、电子、家电等领域广泛落地。对于追求高效、精准、柔性生产的企业而言,引入 3D 视觉引导不仅是解决当下痛点的选择,更是布局未来智能制造的关键一步 —— 它以数据驱动的精准定位,打破传统自动化的局限,为工业生产注入 “智能眼睛”,助力企业在竞争中占据优势。